“Plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro”, sentencia el refranero popular. Es una lista de las cosas que un hombre tiene que llevar a cabo para realizarse de una u otra manera: sea cumplir con las expectativas sociales, el deber ser o alcanzar una idea de felicidad. Las bastardillas en “hombre” no son gratuitas.

De la sentencia, nos llama la atención una persistencia. Es un detalle hasta divertido. La actividad creativa de la mente en “escribir un libro” se hila al mismo nivel que “tener un hijo”: la capacidad creativa de pensar y recrear el mundo a través del lenguaje versus la capacidad de de dar vida (vegetal o animal). Ese acto de dar es también -¿por qué no?- un ejercicio de propiedad: porque se es dueño de la tierra donde se planta el árbol y porque se decide -y se es responsable- por el hijo “tenido”. Desde aquí, no suena descabellado pensar este dicho popular como una primera reflexión acerca de la autoría moderna.

Pensemos en 1605. El prólogo del Quijote:

Sin juramento me podrás creer, que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir la orden de naturaleza, que en ella cada cosa engendra su semejanza. Y así ¿qué podía engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo, y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno: bien como quien se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento, y donde todo triste ruido hace su habitación? […]

Toda la alegoría extendida sobre la procreación, el engendrar, el fruto, el hijo… ¿Será fortuita? Nos gusta creer que no. En todo caso -en el mejor de los casos, incluso-, si les resulta una lectura un poco forzada o sobre-interpretativa, habremos comprobado nuestro punto. El imaginario construido en torno a la noción moderna de autoría es hoy, para nosotros, algo dado, naturalizado y objetivo. La cuestión es que, más que algo dado, es una posición tomada de la que somos cómplices sin mucha intención o incluso conciencia.

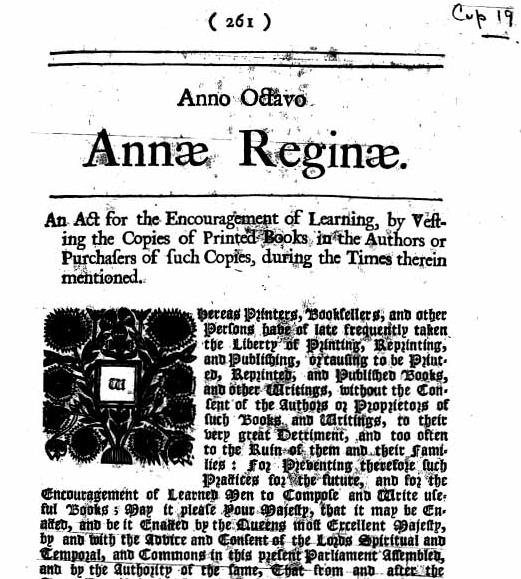

Todas las aristas que construyen la noción contemporánea de autoría no siempre estuvieron ahí ni fueron siempre igual de estables como las podemos sentir al presente: fueron objeto de disputa (y esperamos que también lo sean hoy). Cuando en 1710 se crea la “primera ley del copyright” con el Estatuto de la Reina Ana, tomó más de 35 años sentar una jurisprudencia lo suficientemente sólida para ser regulatoriamente eficaz.

Así y todo, el Estatuto de la Reina Ana tampoco es la primera regulación sobre lo que comprende el imaginario autoral. La primera regulación de la imprenta -la puerta hacia la modernidad propiamente dicha- se sanciona en 1662, con el Acta de Licenciamiento, que estipulaba como ilegal la publicación de cualquier obra escrita sin la licencia de autorización correspondiente. El propósito del acta era básicamente de control: regular todo el sistema de publicación de libros. Hacerlo, además, no solo a través de la censura directa de libros heréticos y sediciosos, sino también a través de mecanismos coercitivos sobre los canales de distribución, logrando fijar un número limitado de impresores y restringir la importación. Al mismo tipo, le confería el monopolio sobre el comercio de libros y la facultad de censura a la Honorable Compañía de Imprenteros (la Stationers’ Company).

Hacia finales del siglo XVII, la idea de no renovar el Acta de Licenciamiento empieza a hacerse más y más fuerte en el Parlamento inglés. Sobre todo, debido a una lucha de facciones en el seno de la cámara. En particular, con la emergencia de un grupo que reivindicaba la libertad de prensa (en conjunto con la libertad de empresa y comercio) y, desde ahí, se oponía a su renovación. Su principal argumento era que la regulación vigente le confiaba toda la información a mercenarios ignorantes y desposeía a los autores: les quitaba su “propiedad sobre sus copias”.

Lo inédito y fundacional del problema es que es la primera vez que se articula la idea de propiedad con respecto al autor. A pesar de que los registros modernos no permiten distinguir si los legisladores se referían a la copia o a la propiedad económica en sí, lo que queda claro es que surgen dos cuestiones centrales para la construcción de la noción moderna de autoría: la libertad de empresa y la libertad creativa individual, cuyo intercambio libre en el mercado permite volverla sustentable.

¿Qué queremos decir con esto? Básicamente, hasta que no surgieron las primeras leyes de copyright modernas, no solo la censura estaba a cargo de la Corona sino que también lo estaba el sostenimiento de la mayor parte de las actividades creativas, a través del sistema del mecenazgo. La noción de autoría se sostiene en la medida en que hay un individuo que no solo puede decir “yo” respecto de su posición de enunciador en el mundo -y así despegarse de la noción medieval, que vinculaba el Verbo y la enunciación del Verbo a Dios-, sino que además se configura como propietario respecto del mundo que lo rodea -y se diferencia así también de la antigua propiedad comunal.

El surgimiento de la noción moderna de propiedad literaria descansa sobre tres causas interrelacionadas que a la vez que le sirven de sostén, son también su fundamento: una lucha legal sobre la naturaleza de la propiedad en cuestión; una disputa sobre cuán lejos podía extenderse el individualismo posesivo dentro del campo de la producción intelectual, y una disputa comercial entre Inglaterra y Escocia, en la que un grupo de empresarios londinenses era permanentemente desafiado por un grupo de empresarios escoceses.

Durante los primeros treinta años posteriores a la aprobación del Estatuto de la Reina Ana, la cuestión central que se debatió fue cuál era la naturaleza exacta del derecho de autor.

Algunas de las preguntas que se formularon fueron:

¿Acaso el Estatuto de la Reina Ana confería a los autores un privilegio limitado, una patente por un tiempo específico de protección, tal como el que proveía el Estatuto de los Monopolios a los inventores? ¿O proveía de una protección adicional para complementar un derecho de common-law subyacente para una propiedad que no era diferente, en principio, a cualquier otro tipo de propiedad, y por lo tanto ilimitada? En el curso de los litigios, la pregunta por la naturaleza del derecho de los autores pasó a ser una pregunta alrededor de la naturaleza de la supuesta propiedad. ¿Qué era exactamente la propiedad literaria? ¿Cómo uno podía tener propiedad sobre las ideas, cuya existencia estaba puramente en la mente? ¿Cómo una composición literaria podía ser vista como algo diferente de cualquier otra invención útil? (Mark Rose, “Authors and Owners: The Invention of Copyright”, p. 70).

Estas preguntas no se disputaron en un espacio neutral o en debates alejados del escenario de las decisiones, sino que se debatieron en la Corte, y esto permitió que los conceptos en disputa quedaran así fijados en la textualidad jurídica de la época. Esto no es casual: se vincula estrechamente a la construcción del discurso del saber en las sociedades modernas, donde la racionalidad jurídica es el garante de la organización social.

De los seis casos judiciales que definieron algunas de las principales nociones de la autoría (por ejemplo, si un traductor puede ser considerado o no un autor; si el fragmento de una obra escrita en latín como guiño al lector puede ser traducida luego, aun contra la voluntad del autor original, entre otras cuestiones de similar índole), quizás uno de los más interesantes sea el de Millar v. Kinkaid, por el intercambio epistolar que generó a su alrededor. En oportunidad de que el caso fuera tratado por la Corte, William Warburton, el albacea de los derechos de Alexander Pope, escribió una carta llamada “Carta de un autor a un miembro del Parlamento”. Si bien la carta no menciona en ningún lado el caso Millar v. Kinkaid, parece haber sido escrita en ocasión del caso. La carta fue publicada por John Knapton, uno de los editores involucrado en el caso.

“Warburton comienza su carta subrayando que resultaba extraño que se le hubiera prestado tan poca atención a los derechos de propiedad de los autores: «seguramente si hubiera Niveles de Derechos, aquel de los autores parece tener mayor ventaja sobre cualquier otro; siendo su propiedad, en el sentido más verdadero, suya, en la medida en que se adquiere a través de un largo y penoso ejercicio de la facultad que nos hace hombres”. (p. 72)

En la carta, Warburton divide la propiedad en distintas clases: muebles / inmuebles; naturales / artificiales; productos de la mente / productos del cuerpo. Esta oposición binaria volvía natural la noción de la propiedad intelectual; Warburton señala que la propiedad que tiene el autor no es sobre el manuscrito o sobre el soporte mediante el cual fija su obra, sino sobre la doctrina que el manuscrito o el soporte contiene. El argumento central desplegado por Warburton fue la comparación entre los derechos de patentes y la propiedad literaria. Señaló que en el caso de las patentes, como el inventor manufacturaba un utensilio o producto determinado, le correspondía la propiedad común sobre aquello que había inventado; pero en la medida en que era también un producto de la mente, le correspondía un privilegio limitado en el tiempo por ello. Así, configuraba un tercer tipo de propiedad, de naturaleza mixta, entre los productos de la mente y los productos de las manos. La introducción de este tercer tipo de propiedad “mixta” reforzaba la idea de la propiedad literaria como totalmente inmaterial.

“Su clasificación de la propiedad mueble en tres órdenes -la puramente material en la cual la propiedad está limitada al objeto en sí mismo, la forma mixta en la cual adicionalmente a la propiedad sobre el objeto también existe una patente por un término limitado, y la puramente mental en la cual la propiedad no está ni confinada ni limitada- reproducía un discurso de estratificación social.” (p. 74)

En este esquema, los autores eran los aristócratas de la sociedad productiva: si en las concepciones tradicionales el autor había sido el recipiente de la inspiración divina, en la carta de Warburton el autor pasaba a ser un productor de commodities.

De los múltiples casos que fueron objeto de disputa durante los años posteriores a la sanción del Estatuto de la Reina Ana, quizás el más importante sea el caso de Donaldson v. Beckett, que recién se resolvió en el año 1774, es decir, casi sesenta años después de la sanción del Estatuto.

Y si Donaldson v. Beckett permitió construir la noción del “dominio público”, al impedir que el copyright fuera un derecho perpetuo, tal como sostenían los editores ingleses, no es menos cierto lo que sostiene James Boyle en su conocido artículo “El segundo movimiento de cercamiento y la construcción del dominio público”, donde sostiene que si conocemos el dominio público es porque una parte de este ha sido efectivamente privatizado. Es decir, que es necesario leer en este “triunfo” de Donaldson v. Beckett su contraparte, que es la reificación del autor, de la obra como mercancía, y la propiedad privada como fundamento de la organización social.

Lo que nos permite ver esta breve introducción es que, por un lado, las sociedades no cambian porque las leyes cambian, sino que, al contrario, las leyes cambian porque las sociedades cambian: el Acta de Licenciamiento perdió su vigencia porque el mundo conceptual que la sostenía estaba cambiando. Y, en el mismo sentido, no es que el Estatuto de la Reina Ana “creó” una nueva noción sobre el autor, el copyright, la propiedad o el monopolio, sino que el Estatuto de la Reina Ana cristalizó una serie de nociones en pugna, propias de las concepciones modernas sobre el individuo, en un cuerpo legislativo que, ubicado en un momento de transición, necesitó de una interpretación adicional, teórica, lingüística y social, para fijar algunos de los conceptos centrales de la autoría moderna.

En contrapartida, este discurso jurídico también sirvió como catalizador de una organización social determinada, a la que contribuyó a moldear pero donde a su vez fue moldeado por la sociedad. En la medida en que los procesos de transición histórica no son monolíticos, las diversas facciones en pugna nos permiten identificar posturas contrarias que no siempre pudieron unificarse, y que pueden ser retomadas en cualquier momento.

Esta introducción nos abre un abanico de posibilidades para pensar la autoría hoy, con las nuevas tecnologías de reproducción, y sobre todo, para poner en perspectiva el derecho de autor en el contexto social actual. En definitiva, si las nociones no son estables (y esto es lo que intentamos demostrar), no importa tanto la letra fija de la ley o que desde 1886 el Convenio de Berna diga tal o cual cosa, sino la vigencia cultural de los conceptos, el impacto de estos en las prácticas sociales y el contexto que debe interpretarlos en la actualidad.

Bibliografía

– Foucault, Michel. ¿Qué es un autor?

– Rose, Mark. Authors and Owners: The Invention of Copyright

– Chartier, Roger. El orden de los libros. Editorial Gedisa.

– copyrighthistory.org

Consigna:

Busquen una noticia actual de algún diario online o blog, donde se hable sobre la autoría de algo, o sobre derechos de autor. Luego, traten de identificar qué presupuestos sobre la idea de autor hay en esa noticia, a partir de la lectura de este post y de sus propias opiniones.

Escriban sobre esto en sus espacios personales de publicación (blog, nota de Facebook, pad, documento de Google Drive, etc.) y compartan el link de su tarea con los demás participantes en el siguiente formulario:

¡No se olviden de compartirlo con los demás participantes! Pueden hacerlo en el grupo de Facebook y/o en Twitter con el hashtag #encirc13.

¿Opiniones, dudas, preguntas? ¡Queremos leer sus comentarios al pie de este post!

Deja una respuesta